Mirovα, Creating Sustainable Value - Avril 2024

Bilan et perspectives marchés

Après le rallye haussier, quels relais sur les marchés ?

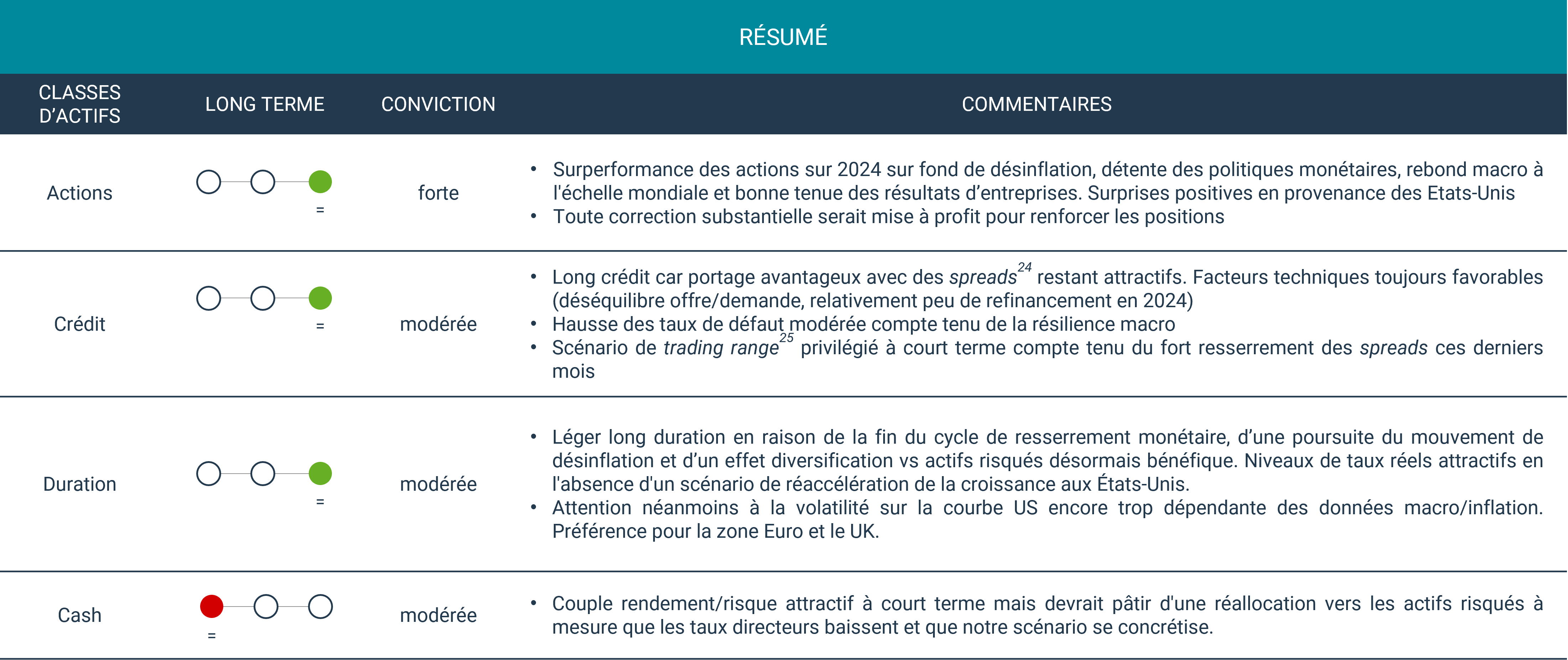

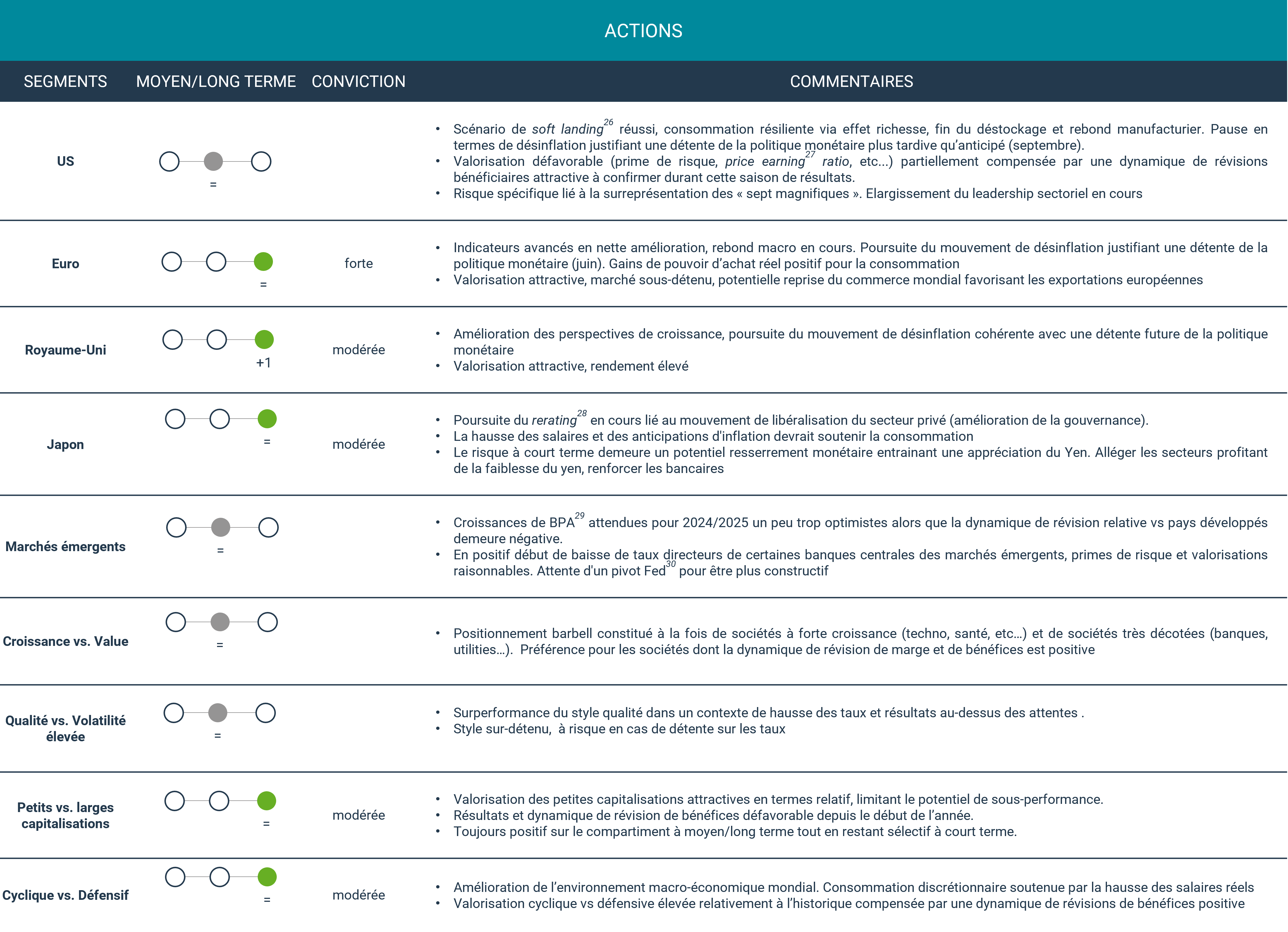

La fin du premier trimestre confirme la performance1 des actifs risqués, en ligne avec le rallye observé depuis novembre 2023. Plusieurs indices actions ont atteint désormais des sommets, à l’image du S&P 5002 en hausse de plus de 10 %3 sur les trois premiers mois de l’année, enchainant 16 gains hebdomadaires sur 18, une première depuis 1971. Le Nikkei4 progresse aussi, de plus de 20 %3 sur ce premier trimestre, dépassant son précédent record de 1989. Les investisseurs écartent désormais le risque de récession mondiale alors que la croissance aux États-Unis surprend positivement et qu’elle commence à se redresser ailleurs. Aussi, l’engouement autour de l’intelligence artificielle (IA), en particulier vis-à-vis de la société Nvidia (+82 %3 sur le T1), a-t-il largement alimenté ce rallye de début d’année.

Toutefois, un fait notable a surgi en mars : un début de rotation dans les allocations, en faveur des actions européennes ou du compartiment style value5, largement décoté et sous-détenu. Les prises de profits sur les méga-capitalisations croissance commencent à émerger. Cela paraît cohérent au vu du scénario d’une croissance mondiale au-dessus des attentes à même de se diffuser aux différents pans de l’économie. Le marché se met en quête d’un nouveau leadership pour nourrir la hausse ou maintenir les niveaux actuels. Chacun doit garder à l’esprit que les marchés restent tributaires des résultats des méga-caps technologiques américaines : elles pèsent très lourd dans les indices américains et mondiaux et il convient de prêter attention aux répercussions en cas de résultats décevants de leur part.

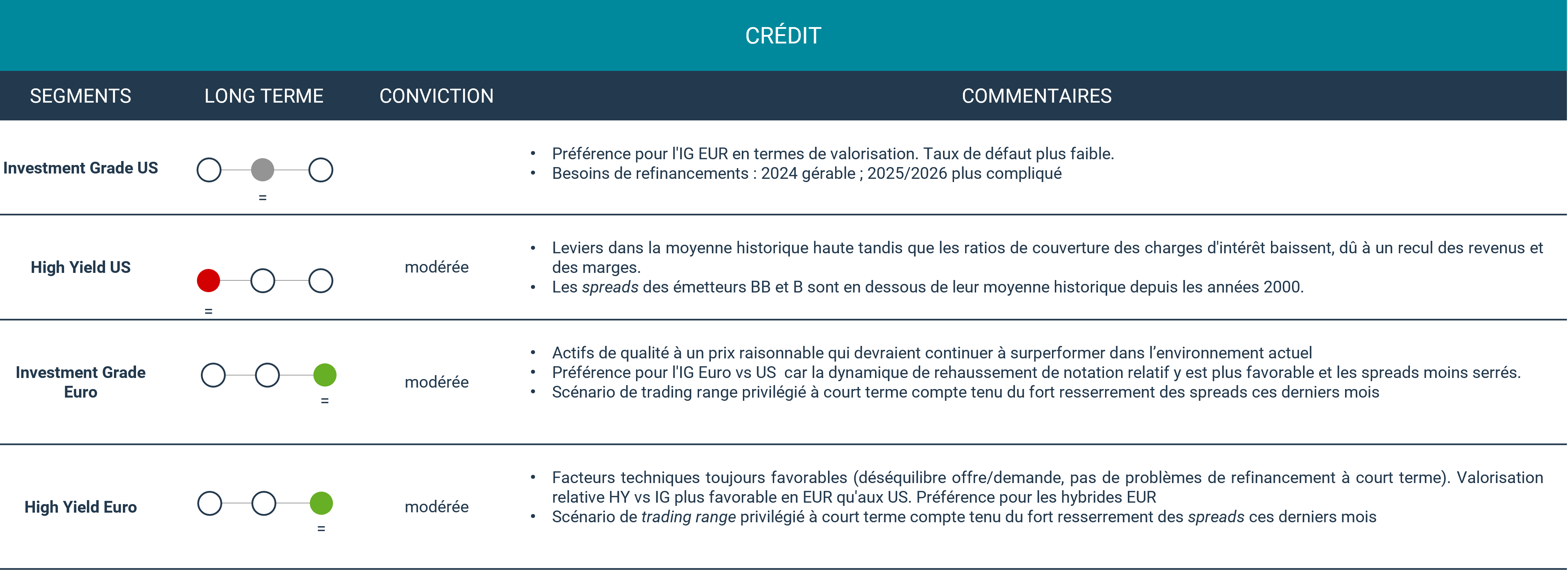

Sur le marché du crédit, les spreads6 se sont resserrés depuis le début de l’année (25-30bp en moyenne sur l’Investment Grade7 et le High Yield8 Euro à fin mars3) avec une légère inflexion néanmoins ces dernières semaines. Nous estimons qu’il y a encore de la marge à aller chercher, car les entreprises affichent des structures bilantielles de bon niveau, avec beaucoup de liquidités qui en inciteront sans doute toute une portion à se désendetter plutôt qu’à rémunérer leurs actionnaires pour celles ayant le plus de levier. Aussi, après des mois d’assèchement, le marché primaire du High Yield a vu les émetteurs faire leur retour en mars.

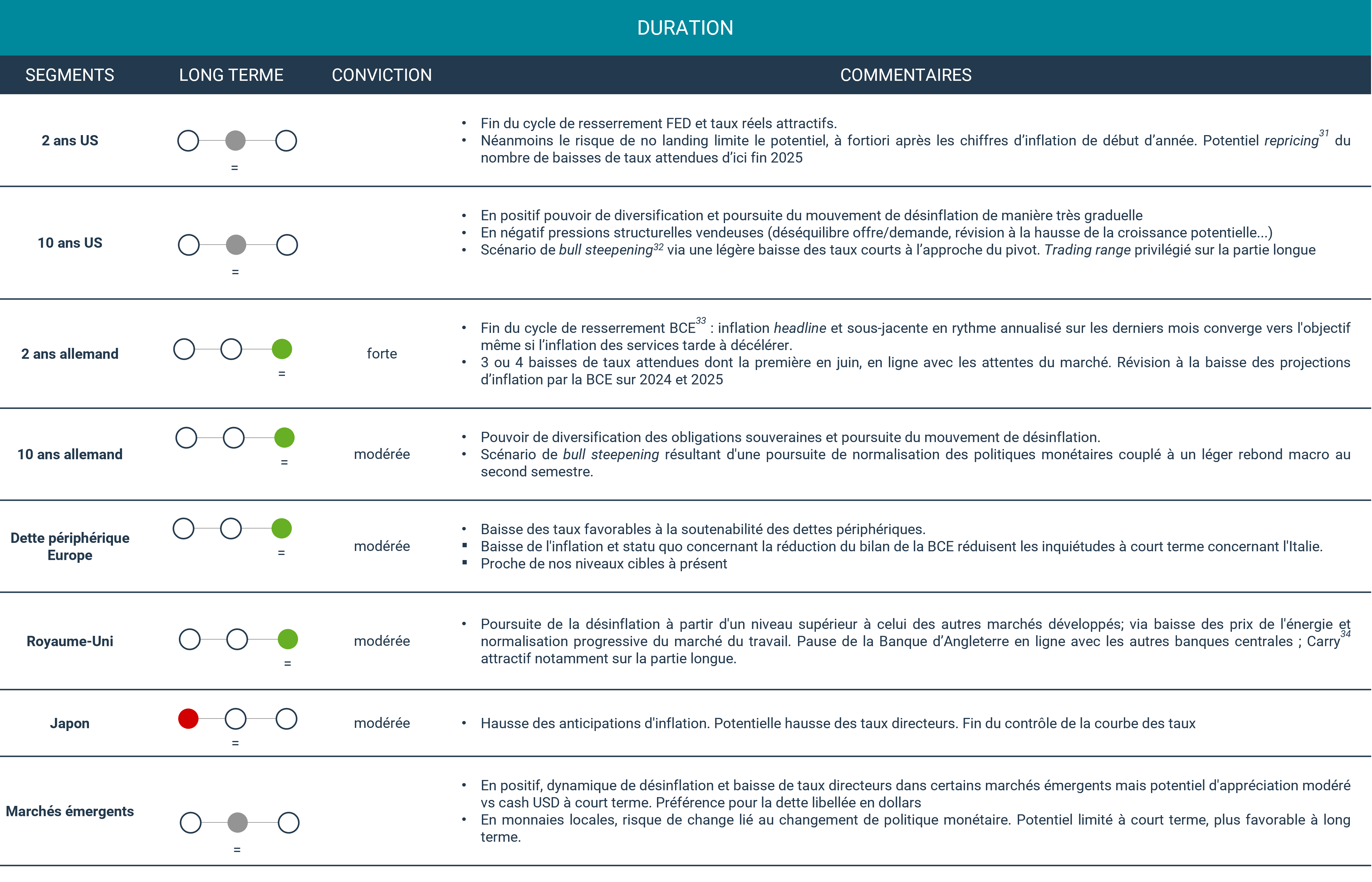

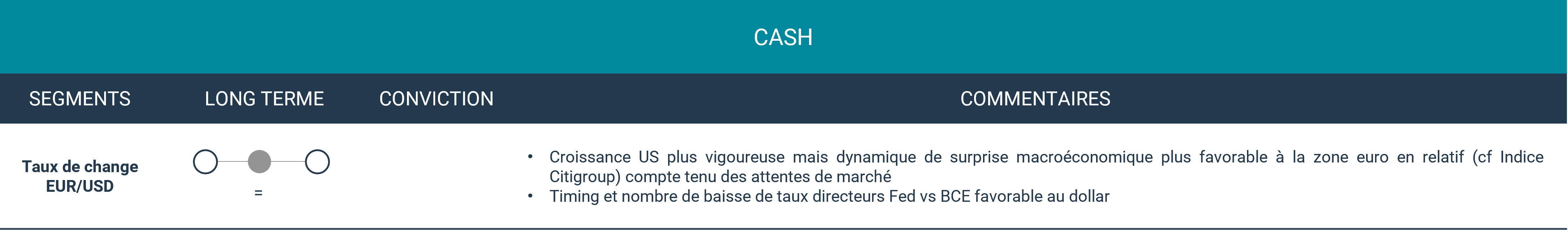

Le trimestre en revanche s’est avéré moins porteur pour les porteurs d’obligations souveraines avec des pertes pour les indices aggregate américain de l’ordre de -0,8 %3 et européen de l’ordre de -0,3 %3. En cause ? Le relèvement des anticipations de croissance et d'inflation aux États-Unis, ainsi qu’une hausse quasiment ininterrompue des prix du pétrole sur la période. Elle provient, entre autres facteurs, du contexte géopolitique : le Brent9 progresse de +14 %3, le West Texas Intermediate10 de +16 %3. Il est vrai que les chiffres d’inflation américains ont légèrement dépassé les attentes en ce début d’année, avec un CPI core11 en hausse de 0,4 %3 sur janvier et février, contre 0,3 %3 attendu, entraînant une forte augmentation des swaps d'inflation américains à deux ans, en l’occurrence de +37 points de base à 2,42 %3 sur le trimestre, alors que la croissance US évolue au-dessus de son potentiel (2,5 %3 selon le GDPNow12 de la Fed d’Atlanta). Les taux 2 et 10 ans US finissent le trimestre réciproquement en hausse de + 37bp et +32bp3. En début d’année, les investisseurs prévoyaient que la Fed baisse ses taux six fois sur 2024, ce dès le mois de mars. Ils tablent désormais sur deux à trois baisses, pas avant juin voire septembre. Cela a soutenu le dollar américain, devise la plus performante du G10 au premier trimestre, en progression de plus de 3 %3.

Graphique du mois

Bilan et perspectives macro

Le scénario Goldilocks se poursuit, mais…

*Attention Boucle d’or, haies plus hautes à venir !

Emploi aux États-Unis : quelle robustesse !

Aux États-Unis, les derniers chiffres du marché de l’emploi impressionnent avec 303 000 nouveaux postes créés en mars, après 270 000 en février et 200 000 attendus13. Il s’agit du niveau le plus élevé en dix mois. Le taux de chômage a légèrement baissé à 3,8 %13, contre 3,9 %13 en février, et le nombre d’heures travaillées a augmenté. Notons un élargissement des embauches à des secteurs plus cycliques tels que le secteur de la construction ou des ventes au détail, hors secteur public donc, preuve de la robustesse du secteur privé. Le Household Survey (enquête auprès des ménages) rebondit fort, ce qui invalide la thèse selon laquelle les données d’enquête auprès des entreprises (Payroll survey) surestimaient la dynamique du marché. Tout cela devra se voir confirmé sur les prochains mois.

Comme l’a souligné Jerome Powell, président de la Réserve Fédérale, la croissance reste vigoureuse et devrait se maintenir, car elle tient notamment à un choc d’offre plus qu’à un choc de demande. Le taux de participation sur le marché du travail est important, ce qui renforce ainsi le réservoir de consommateurs potentiels. D’ailleurs, les ménages demeurent confiants dans leur capacité à consommer et à investir, comme le démontre l’enquête du Conference Board.

Aussi l’ISM manufacturier14 est-il revenu pour la première fois, en seize mois, en zone d’expansion à 50,3 en mars contre 47,8 en février, grâce à un rebond des nouvelles commandes.

Dans ce contexte, de nombreux membres de la Fed semblent vouloir patienter avant d’enclencher un cycle de baisse des taux. Les anticipations d’inflation sont bien ancrées, les salaires se modèrent mais la désinflation reste très graduelle à ce stade et les derniers chiffres de janvier/février ont retardé le processus. La fin de la baisse des prix de l’énergie, la robustesse des loyers et l’inertie des prix dans les services constituent un frein. Le scénario d’abaissement des taux cette année reste majoritaire à la Fed, mais il s’annonce plus lent que prévu. À ce jour, la probabilité implicite d’une baisse de taux en juin évolue autour de 50 %15.

Zone euro : d’importants contrastes

La zone euro a connu une très belle trajectoire de baisse de l’inflation depuis le début de l’année. En France, elle atteint un niveau à 2,5 %15 largement en dessous des attentes, tandis que l’Espagne et l’Italie connaissent également des replis. Nous devrions profiter d’effets de base positifs au printemps, permettant ainsi d’atteindre une inflation cible de 2 %15 au second semestre. Certes l'inflation des services, à laquelle la BCE16 porte beaucoup d’attention, est restée stable à 4 %15 en glissement annuel depuis cinq mois. Il s’agit toutefois d’un indicateur retardé. Les hausses de prix actuelles reflètent simplement le rattrapage des augmentations salariales passées dans les secteurs à forte intensité de main-d'œuvre. Les indicateurs à haute fréquence, tels que l'outil de suivi des salaires Indeed, suggèrent que les pressions salariales ont atteint un pic dans l'ensemble de la zone euro. Les perspectives de prix de vente des entreprises se normalisent dans un contexte de faible demande comme en témoigne la composante prix des dernières enquêtes.

Cette baisse de l’inflation s’accompagne d’un gain de pouvoir d’achat, poussé par les hausses de salaires, ainsi que d’un léger rebond de l’indice de confiance du consommateur. Néanmoins, la consommation ne reprend pas. Pour l’instant, les ménages préfèrent toujours orienter leur argent vers l’épargne.

Par ailleurs, le secteur manufacturier en Europe du Nord et en Allemagne en particulier continue à peser. L’Allemagne fait figure d’homme malade de l’Europe, notamment par rapport aux pays d’Europe du Sud et, dans une bien moindre mesure, à la France. Les ventes au détail y ont reculé de 1,9 point11 en glissement mensuel. Le rebond de l’activité est entravé par une paralysie politique et un manque d’investissements. Le contrôle des niveaux de la dette s’y fait au détriment des investissements d’avenir. La dichotomie avec les pays d’Europe du Sud, qui bénéficient des structurations entamées après la crise de 2012, va donc perdurer. La péninsule ibérique profite également de la prédominance des services dans son économie et la croissance ne se fait pas au prix de l’endettement.

Ceci explique un début d’année encore poussif, mais nous estimons que la situation s’améliore et qu’il devrait y avoir un rebond à partir du deuxième trimestre, qui s’amplifierait sur le troisième. Le PMI17 composite de la zone euro a été révisé à la hausse à 50,3 en mars11, à savoir le niveau le plus élevé en dix mois, soulignant un retour de la croissance pour le secteur privé. Un large éventail d'indicateurs avancés confirme cette tendance et le retournement du cycle des stocks laisse espérer une reprise manufacturière graduelle. Enfin, la désinflation plus marquée en Europe qu'aux États-Unis offre plus de latitude à la Banque centrale européenne par rapport à la Réserve fédérale pour assouplir sa politique monétaire. La BCE devrait se trouver en mesure de réduire ses taux d'ici juin.

La dette, le talon d’Achille de la France ?

Le déficit de la France a été annoncé à 5,5 %15 le mois dernier, contre 4,9 %15 attendus. Les niveaux actuels d’endettement de la France font augmenter les ratios dette/PIB, la dette frôlant désormais 112 %15 dudit PIB. Jusqu’à présent, les répercussions restaient circonscrites car le taux de refinancement des Etats, dont la France, était inférieur à la croissance nominale (croissance réelle + inflation). C’est ainsi que l’Italie, malgré des ratios déficits /PIBélevés, (8,6 points en 202215) a réussi à abaisser le poids de sa dette post covid de 140 % à 137 % du PIB15. De tels mécanismes se voient néanmoins mettre à mal alors que le taux moyen de refinancement de ces Etats augmente, dans la lignée de la hausse des taux d’intérêt au cours des derniers trimestres. Le service de la dette, en France et dans d’autres pays européens, pourrait donc devenir un sujet problématique, avec presque 300 milliards11 à lever sur les marchés en 2024.

Vendredi 26 avril au soir, les agences Moody's et Fitch rendront leur verdict sur la dette française. Le gouvernement redoute une mauvaise nouvelle du côté de Moody's, qui, contrairement à Fitch, n'avait pas dégradé la notation hexagonale l'année dernière. Ces dernières semaines, les spreads entre les obligations souveraines françaises et allemandes se sont légèrement écartés mais restent bien inférieurs à leur niveau d'octobre. Comme d'ailleurs l'ensemble des spreads de la zone euro, signe d'un climat serein.

En effet les titres souverains français bénéficient, d'un point de vue technique, d'un environnement idéal. Abondants, ils servent de substitut aux titres allemands et néerlandais. Il apparaît donc peu vraisemblable qu'une dégradation de la note française provoque un mouvement de panique, contrairement à un changement de notation de l'Italie par exemple, qui aurait des implications beaucoup plus fortes car son passage de l'Investment Grade au High Yield conduirait à des ventes forcées.

À moyen ou long terme en revanche, la lente dégradation des finances publiques hexagonales finira par devenir un sujet de premier plan. La bonne nouvelle provient du gisement potentiel d’économies à effectuer sans amputer pour autant la croissance, mais bien entendu, aucune ne resterait neutre politiquement, et les dirigeants du pays éprouvent quelques réticences à devoir s’y résoudre.

Un risque spécifique Chine toujours présent

Pas de précipitation pour les banques centrales

Face à la solidité de l’économie américaine, notamment en termes d’emploi et compte tenu des derniers chiffres d’inflation, la FED prendra ses décisions réunion après réunion, sans précipitation, au gré des indicateurs. Les bonnes conditions de l’économie américaine offrent à la Fed du temps avant d’agir. Jerome Powell a également écarté une des baisses de taux anticipées par le marché pour 2025. Notre scénario central à présent est celui d’une première baisse de taux en septembre, suivie d’une autre en décembre après les élections. L’incertitude demeure quant à la poursuite de ces baisses en 2025. Il faudra, dans le même temps, suivre de près la trajectoire de la dette américaine, qui s’accroit à un rythme très soutenu, et très commenté, mais que la poursuite des gains de productivité permet en théorie d’absorber.

Pour la zone euro, notre scénario central porte sur trois ou quatre baisses de taux cette année car nous maintenons, depuis début 2023, que les capacités de rebond de la croissance y apparaissent moindres qu’aux Etats-Unis et qu’il faut composer avec un marché immobilier moribond. La dynamique récente de désinflation renforce la probabilité d’une première baisse en juin, autrement dit avant la Fed, suivi d’une seconde en septembre.

Nous estimons que la Bank of England devrait également procéder à une première baisse de taux en juin, probablement suivie d’une seconde dans l’année. Au Royaume-Uni, l’inflation, très forte et accentuée par les effets du Brexit, a beaucoup reflué. L’activité redémarre et la croissance réelle y devient supérieure à celle de la France et de l’Allemagne. Pour rappel, la BoE18 n’avait été la première à augmenter ses taux, avant même la Fed. Son pragmatisme devrait jouer encore.

Pour conclure, sauf choc exogène, tel une intensification du conflit entre la Russie et l’Ukraine – qui devrait entrer dans une phase cruciale d’ici la fin de l’été – ou un trop fort rebond du pétrole, les dynamiques macro et microéconomiques confortent notre scénario d’un soft landing réussi pour l’économie mondiale, portée par une croissance américaine toujours au-dessus de son potentiel sur l’ensemble de l’année et une croissance européenne en phase de rebond sur les prochains trimestres après un début d’année assez faible.

THE LONG VIEW

L’OTAN19, instrument de protection… des dettes publiques européennes ?

Donald Trump a récidivé. Il a de nouveau laissé entendre qu’il envisageait de retirer les États-Unis de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN), suscitant beaucoup de commentaires et d’inquiétude en Europe. Une telle issue nous paraîtrait bien improbable mais les propos de M. Trump surgissent au moment où la Russie reprend l’initiative en Ukraine, ce qui excite les peurs. Lors de son mandat, il avait déjà exigé de l’Allemagne qu’elle dédommage les Etats-Unis pour tout ou partie de la protection militaire que ces derniers lui octroyaient via l’OTAN19. Les dirigeants d’outre-Rhin avaient peu goûté le procédé, avant de s’y plier et d’accroître la contribution allemande au budget de l’organisation au niveau de celle de Washington. L’achat de 35 F-35 Lightning II par Berlin en 2022, pour environ 10Mds$, servait aussi de gage donné à l’administration américaine présidée par Joe Biden. Car même certains Démocrates semblent désormais plus frileux envers l’OTAN, et les récents départs du département d’État ne l’infirment pas.

Sans présager des réelles intentions de M. Trump s’il accédait à la Maison Blanche, intentions d’ailleurs sans doute plutôt vouées à poser les termes d’une négociation à venir, un exercice intéressant consiste à le prendre au mot : quelles implications un retrait des États-Unis de l’OTAN aurait-il ?

L’Amérique défend l’Europe, qui défend son modèle social

Une thèse simple se diffuse depuis longtemps : grâce à l’OTAN, l’Europe aurait allégé ses budgets de défense pour de facto les consacrer à son modèle social. Après tout, la chute de l’URSS avait éloigné la menace la plus immédiate pesant sur le vieux continent, tandis que les bases militaires américaines en assuraient la sécurité. Vision caricaturale, que partagent des conseillers de M. Trump, mais que les budgets de divers pays européens ne démentent pas vraiment : sur les 32 membres de l’Alliance, seuls onze, dont les Etats-Unis, consacrent au moins 2 %20 de leur PIB à la défense, seuil que les états s’engagèrent pourtant, en 2014, à respecter.

L’OTAN ayant constamment évolué depuis sa création, avec l’inclusion de nouveaux membres, la disparition de ses objectifs parmi les plus importants au profit de nouvelles missions, la réallocation de ses moyens, pour partie ponctuellement prélevés sur les armées nationales de ses membres, il n’existe pas de méthode pour chiffrer toute la portée du rôle qu’elle remplit, que ne reflètent pas les 3,3Mds€ de son budget officiel. Quelques données l’illustrent mieux : 60 000 soldats états-uniens stationnent sur le vieux continent, pour l’essentiel en Allemagne, en Italie, au Royaume-Uni et en Espagne ; le budget de défense américain, de 860Mds$ (hors anciens combattants), représente à lui seul près de trois fois la somme de tous les budgets de défense des autres membres de l’OTAN et il a des effets de synergie dont l’Europe bénéficie ; la dissuasion nucléaire de l’OTAN en propre dépend intégralement de moyens américains même si les forces nucléaires britannique voire française, plus autonome pour cette dernière, pourraient se voir incorporées à un cadre d’emploi de l’Organisation en cas de nécessité. Ces apports s’ajoutent à d’autres, là encore difficilement quantifiables mais tous cruciaux. À cet égard, le conflit en Ukraine apporte de précieux enseignements sur la qualité et la profondeur du renseignement militaire américain, qui n’a pas d’égal : la découverte du potentiel opératif, en un sens effrayant, des drones coordonnés aux données fournies par les observations US donne la mesure du pouvoir dissuasif de l’Alliance dans un conflit. Si les forces armées ukrainiennes ont opposé une résistance plus efficace qu’anticipé à l’offensive russe, certes sous-dimensionnée au regard des buts de guerre tels que nous pouvons les comprendre et qu’ils sont devenus après l’échec des négociations de mars 2022, cela provient notamment de la précision et de la quantité des informations que les États-Unis leur ont transmises. Cela a permis d’anticiper les mouvements russes, d’en localiser les ressources puis de les rendre inopérantes, souvent à un coût économique moindre que dans des conflits passés. Aujourd’hui encore, malgré le manque de munitions voire d’effectifs ukrainiens, le renseignement nord-américain entrave l’initiative des troupes russes, qui ne peuvent exploiter leurs éventuels succès que très patiemment, avec des pertes non négligeables, d’où l’absence de percée malgré la prise de positions clefs sur un front très étiré où il n’y a d’autre choix que d’éparpiller les forces.

350Mds$ par an à dénicher ?

Imaginons donc qu’il faille renoncer à la contribution américaine et allouer des ressources à un système de défense s’y substituant. S’il s’agissait de porter les budgets de défense aux 2 %21 du PIB en théorie demandés, le besoin s’élèverait à 75Mds$21 pour les 17 pays d’Europe, hors Turquie, qui ne respectent aujourd’hui pas ce critère. Rien d’insurmontable a priori. Cependant, ces 2 %21 constituent un minimum car compenser le désengagement des Etats-Unis réclamerait plutôt le niveau de 3,5 %21 du PIB auxquels s’astreignent ces derniers pour leur part. En pareil cas, l’addition se monterait à près de 350Mds$21 à trouver par an, soient environ 80Mds$21 annuels pour l’Allemagne et 50Mds$21 pour la France ou l’Italie. Or, ces pays cherchent à alléger leurs budgets, et non à les gonfler. En l’état, ils ne disposent pas des moyens économiques d’une telle expansion budgétaire en période de taux avoisinant les 2,5 %, 3 % et 3,8 %21 pour le Bund, l’OAT22 et le BTP23 à dix ans, respectivement, ce alors que le vieillissement accéléré de leurs populations induit d’importants transferts sociaux quand leur endettement, notamment dans les cas français et italien, les entrave. La France et le Royaume-Uni auraient ainsi chacun 1,5 %21 de PIB de dépenses en plus à financer chaque année, l’Allemagne, l’Italie et les Pays-Bas environ 2 %21 et l’Espagne ou la Belgique 2,2 %21 au bas mot.

Bien sûr, des éléments viendraient atténuer ces effets délétères car il convient de leur intégrer des retombées positives. La mise au standard OTAN implique en effet actuellement de recourir aux équipements de l’industrie de défense américaine. Le F-35 mentionné plus haut représente un cas d’école de la pénétration par les entreprises américaines du marché européen au nom de la coordination stratégique. Ce chasseur-bombardier multi rôle furtif, surtout développé par Lockheed-Martin, doit équiper Royaume-Uni, Italie, Danemark, Pays-Bas, Norvège, Belgique, Suisse, Finlande et Allemagne. Si officiellement, il existe des retombées pour BAe Systems ou Finmeccanica, elles demeurent limitées et la diffusion de cet appareil en Europe étouffe les programmes de développement de chasseurs européens. Avec des États-Unis hors de l’OTAN, l’Europe s’affranchirait de cette dépendance pour se doter d’une industrie propre, dont elle conserve des éléments épars, mais d’une dimension très réduite par rapport à l’ensemble formé par Boeing, Northrop Grumman, General Dynamics, Huntington Ingalls et consorts. Même si Mirova n’a pas la prétention de maîtriser les arcanes de ce secteur si particulier sur lequel nous n’investissons pas, nous en savons les effets d’entraînement sur le niveau des technologies et le tissu industriel formé des producteurs et sous-traitants. Nous savons aussi que cela nécessiterait la patiente reconstitution d’une filière, probablement sur dix ans au moins.

Conclusion : divergence atlantique, tensions sur la dette étatique

Nous insistons depuis au moins fin 2022 sur la divergence entre l’Europe et l’Amérique du Nord, notamment économique et qui se retrouve dans l’écart entre le T-note à dix ans et le Bund, dont la corrélation a chuté depuis une dizaine d’années. Une déconnexion militaire, donc diplomatique et politique, l’exacerberait davantage, notamment par les défis budgétaires qui se poseraient aux pays européens dont le système social, déjà mis sous tension par les dynamiques démographiques, ferait l’objet de réformes a priori délicates à faire admettre aux populations qui après avoir contribué audit système, entendent en bénéficier. A terme, une Europe plus autonome se verrait condamnée à refaire converger son économie vers le modèle américain, dont elle a décroché depuis la crise de 2008, quand les PIB des deux zones s’équivalaient encore. Le chemin pourrait s’avérer douloureux, bien que sur des laps de temps plus courts que ne le redoutent les politiques.

Paradoxalement, si nous ne croyons guère à la perspective d’un retrait total des États-Unis de l’OTAN tant cela nuirait à leurs intérêts, il apparaît plausible que le prochain hôte de la Maison Blanche, Républicain ou Démocrate, réclame plus d’efforts aux Européens. Cela ne fera qu’ajouter aux tensions sur les dettes souveraines de certains états. Avec des taux plus élevés, des déficits parfois difficiles à résorber et auxquels il faudrait ajouter, dans le cas le plus favorable, un demi-point de pourcentage de PIB de dépenses de défense supplémentaires pour n’en retirer les fruits qu’à plus long terme, les pays européens s’exposent au risque de voir les marchés financiers demander une prime plus élevée pour accepter de refinancer leurs dettes publiques. L’équation que poserait M. Trump, s’il allait au bout de sa logique, se résoudrait avec des taux s’accroissant encore. L’Europe n’a pas besoin de cela en ce moment.